現代建築技術綜合訓練中心緊随建築業轉型升級的行業發展趨勢,響應卓越應用型人才的教育改革訴求,契合産學研協同創新的人才培養模式。自立項建設以來,堅持“立足長三角,融入建築業,服務城市化,培養卓越應用型人才”的發展定位,貫行教學信息化、應用信息化和管理信息化的發展理念。在各方政策和經費的支持下,充分利用自身優勢特點,有效整合地方行業資源,引來了一個高速建設發展期。

1. 硬件建設

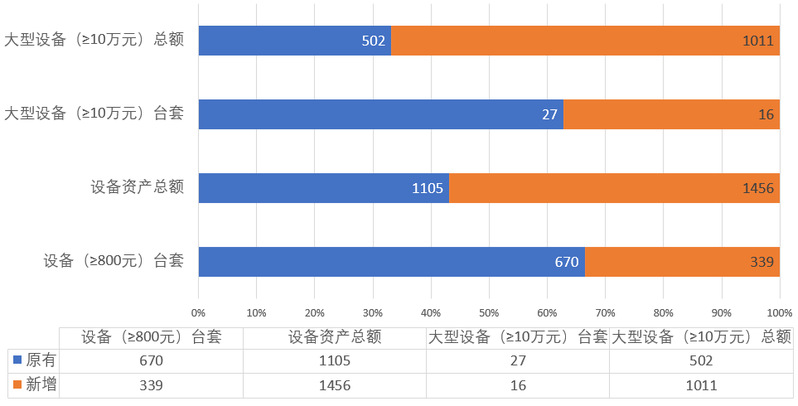

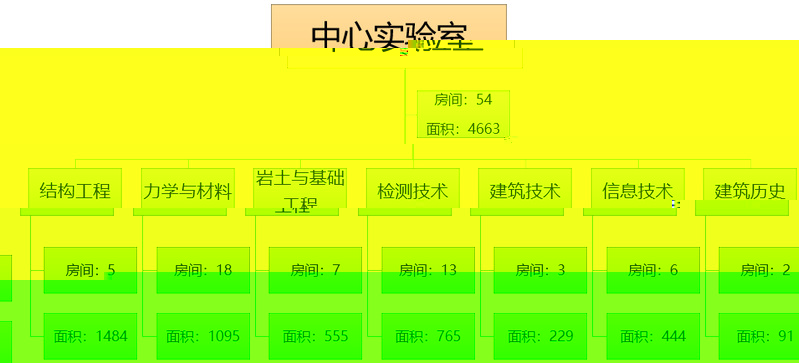

中心依托國家特色專業、省級品牌專業和省級重點專業類各項建設推進;以常州市建設工程結構與材料性能研究重點實驗室、省級土木工程實踐教育中心、國家級大學生校外實踐教育基地等多個校内外實踐教學基地為支撐。2016年搬遷新校區後,對實驗中心進行了建設規劃和結構重組,落實了多項大型貴重儀器設備的采購與部署。校内中心現有的實驗室建築面積4663㎡,在建工程訓練中心約5000㎡;儀器設備總值達到2561萬元,新增設備總值1456萬元,其中新增10萬元以上設備16台套,總值1011萬元;另有列入計劃的待采設備300餘萬元。

中心根據實踐教學、學科發展、行業需求的切實要求,進一步整合設備資源和實驗室組成。現設有7個分中心,總計54個實驗室用房。建設過程中重點把握行業發展趨勢,打造特色實驗室。繼續提升“建設工程結構與材料性能研究”常州市重點實驗室,并圍繞抗震專題進行建設發展規劃。新增了信息技術實驗分中心,建築曆史實驗分中心,并與校企共建了檢測技術實驗分中心和院士工作站,提高了現代建築技術的科研應用與教學實踐水平。

2. 隊伍建設

中心在人才引進過程中重視隊伍結構優化,以多種渠道、多種方式保障實驗教學隊伍建設。現有專兼職員工74人,其中專職員工46人,兼職員工28人。教師隊伍中有教授9人,副教授12人,工程師系列職稱41人。

中心堅持以建設行業的戰略性轉型升級和地方新型城市化發展的需求為基本導向,近70%教師是具有教師和工程系列專業技術職務的“雙師型”教師,已建成3個校級優秀教學和科技創新團隊。

師資隊伍中有:江蘇省突出貢獻專家1名,江蘇省“333高層次人才培養工程”培養對象4名,江蘇省“青藍工程”學術帶頭人2名,江蘇省“青藍工程”骨幹教師5名,江蘇省雙創團隊人才1名,江蘇省雙創科技副總2名;常州市拔尖人才1名,常州市突出貢獻人才1名,常州市師德模範1人,常州市優秀教育工作者1名。

3. 制度建設

中心實行以學校為主、以企業為輔的聯合管理模式,構建了校企共建共享的常态化、開放式管理運行機制。制定并實施了相對完善的實驗室安全和衛生責任制度、大型貴重設備責任制、設備安全操作規程等規章制度體系。

自主開發了綜合信息管理平台,集學科專業建設、中心運維管理、教學科研項目、創新創業教育、實驗教學管理、課程教學管理等應用模塊于一體,大大提高了中心管理的信息化水平。固定資産賬、物相符率達100%,實驗、實習(訓)項目開出率為100%。

通過創新學分制、導師團隊制等制度創新,企業訂單班、中外合作班、國際聯合workshop等教學組織項目,與企業深度合作新增産學研實習基地18個;為校際合作、校地合作、産學研協同創新等提供了良好的操作平台,擴大了開放性創新實踐的覆蓋範圍,提高了學生的實踐能力和綜合素質。

4. 實踐教學

中心圍繞應用型本科人才培養目标,紮實開展實驗和實踐教學體系改革,構建“一主線、兩平台、三層次、四模塊”的學科綜合訓練實踐教學新體系,融課内實驗、學科競賽、創新創業訓練計劃項目、開放性實驗等實踐教學形式為一體。在夯實理論教學的基礎上,強化學生的工程實踐能力培養,促進學生自主性學習、合作性學習、研究性學習。

期間累計立項6項國家級大學生創新創業訓練計劃項目; 21項省級大創項目,其中重點項目5項;另有99項校級大學生創新創業訓練計劃立項。獲全國大學生挑戰杯江蘇省賽區三等獎1項,獲省級以上各類學科競賽獎勵近200人次。獲江蘇省普通高等學校本科優秀畢業設計(論文)團隊獎2項,個人三等獎3項;獲校級優秀畢業設計(論文)團隊獎4項,優秀畢業設計(論文)單項獎44項。

中心堅持進行大學生創新創業教育的理論研究和教學實踐,取得江蘇省教學成果二等獎1項;校教學成果特等獎1項,一等獎1項,二等獎2項;省級教學研究課題2項,校級教學研究課題12項; 4本省級重點建設教材,5本住建部十三五規劃教材; 12門專業核心在線課程,2門省在線開放課程;教學研究論文近40篇。近年來,承擔了多項國家級基金、省市級基金和企業橫向科研項目,增強了社會服務能力,為地方經濟建設作出了應有的貢獻。